随着夏季到来,气温上升,草木茂盛,人们外出踏青露营、赏花采茶等活动频繁。

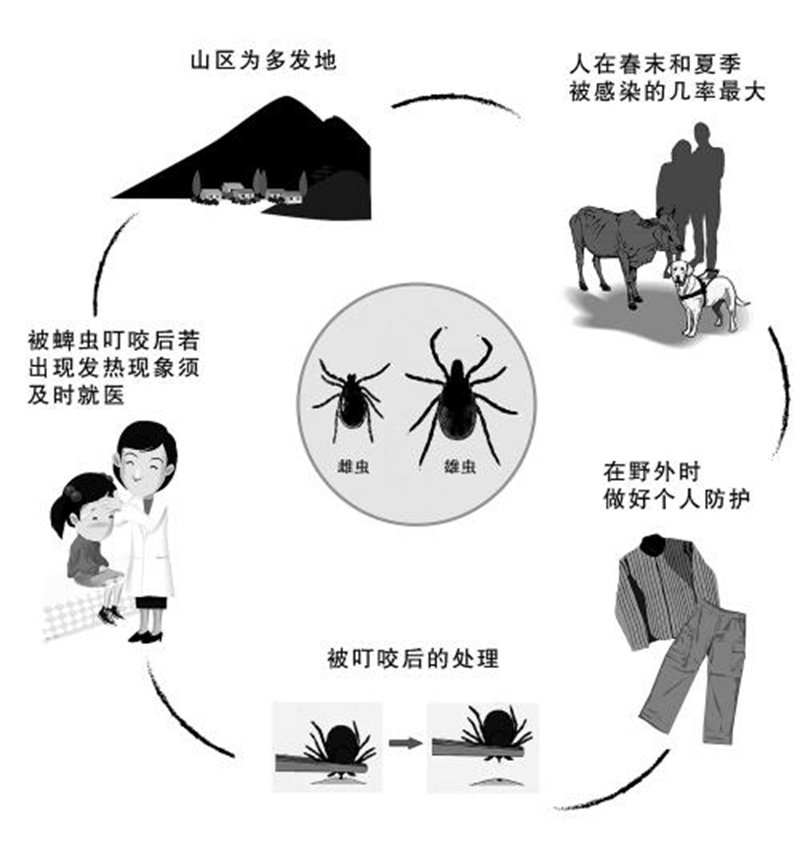

每年4-10月,蜱虫也进入活跃期,人们在户外活动时遭遇蜱虫叮咬的情况时有发生。

在此特别提醒大家,户外游玩、劳作时,一定要警惕野草灌木、树林中潜伏着的蜱虫。

蜱,俗称壁虱、扁虱、草爬子、犬豆子、八脚子等,通常寄生在鼠类、家畜等体表。一般呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平,从芝麻粒大到米粒大不等。一般寄生在动物皮肤较薄、不易被搔动的部位。

蜱离开动物后附着草上,可叮人、吸血。蜱吸饱血后,虫体膨胀后如黄豆大小。目前已知的蜱能携带的人类病原体大约200种左右,被蜱虫叮咬可引发多种疾病,严重可致命。

一、什么是发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征是一种由发热伴血小板减少综合征病毒(SFTS病毒,俗称新型布尼亚病毒)引起的急性传染病,主要传播途径为蜱虫叮咬,以发热、血小板及白细胞减少为主要特征,常伴胃肠消化道症状。高龄、免疫力低下、或合并严重基础疾病的患者重症多,病死率高,不及时就医易导致重症甚至死亡。

二、流行病学特征是什么?

发热伴血小板减少综合征其潜伏期一般不超过2周,潜伏期多在6~9天。该病以散发为主,全年均可发病,主要集中在5-10月。好发于山区、丘陵地区,不同地区可能略有差异。发病风险取决于被蜱虫叮咬的机会,农民、茶农、户外工作者等风险较高。其传播途径主要为:

一是媒介传播(蜱叮咬)。蜱是发热伴血小板减少综合征病毒的主要传播媒介,蜱叮咬是该病传播的主要途径。

二是直接接触传播。在无有效防护措施情况下,接触患者及病死患者尸体血液、血性分泌物等可导致感染发病。流行区猫、狗等宠物及羊、牛等家养动物是蜱的重要储存宿主,密切接触可增加感染的风险。

三、感染发热伴后主要临床表现有哪些?

潜伏期为5-14天,起病急,主要表现为发热,体温多在38℃以上,重者持续高热,可达40℃以上,部分患者热程可长达10天以上。

早期常见症状包括发热、乏力、食欲不振、恶心、呕吐等,部分患者有头痛、肌肉酸痛、腹泻等症状,常有颈部及腹股沟等浅表淋巴结肿大伴压痛、上腹部压痛。

多数年轻患者预后良好,少数患者病情危重,出现意识障碍、皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血等,可因为休克、呼吸衰竭、弥漫性血管内凝血等多脏器功能衰竭而死亡。血常规检查可见白细胞减少、血小板进行性降低。

如出现上述可症状,要尽快到当地定点医疗机构规范就医。

四、如何预防?

1.在户外活动或作业时要注意个人防护,避免被蜱叮咬,如穿避免在草地、树林等环境中长时间行走或坐卧,应注意查找身上有无蜱虫黏附,着长袖衣服,不光脚或穿凉鞋,防止蜱虫叮咬。

2.户外返回室内时注意检查身体和衣物上蜱虫附着,一旦发现有蜱叮咬皮肤,应尽就医处置,不可自行用手拔取。

3.有蜱虫叮咬史或野外活动史者,一旦出现发热等疑似症状或体征,应及早就医,并告知医生相关暴露史。

4.医护人员避免在无有效防护的情况下,接触感染急性期的患者、重症患者及病死患者的血液、血液分泌物和排泄物,若不慎接触,应及时清洗消毒,清洗消毒前不要接触粘膜部位(如摸嘴唇、揉眼睛、挖鼻子等)。

(供稿:健教所 审核:江光荣 孙强 校对:王浩)